Le CCGS Louis S. St-Laurent et l’USGS Healy coopèrent lors d’une mission scientifique dans l’Arctique nord-américain. Photo : Petty Officer 3rd Class Michael Anderson/U.S. Coast Guard

Un vieux problème

Le Bureau américain de gestion de l’énergie océanique (BOEM) a ouvert une vieille blessure plus tôt cette année lorsqu’il a publié une proposition de nouveaux baux d’exploration au large des côtes de l’Alaska – y compris la possibilité d’ouvrir des zones actuellement contestées entre le Canada et les États-Unis dans la mer de Beaufort.

La réponse des responsables du Yukon, le territoire nordique du Canada qui borde l’Alaska, a été rapide pour condamner cette violation perçue de la souveraineté. Le ministre de la Justice du Yukon, Brad Cather, a tweeté que « ce plan est une violation de la souveraineté arctique du Canada &territoire qui appartient légitimement au Yukon &Canada. » Dans une interview accordée à Yukon News la semaine suivante, le premier ministre du Yukon, Darrell Pasloski, a réitéré la même position : « Nous croyons qu’il s’agit d’eaux canadiennes. »

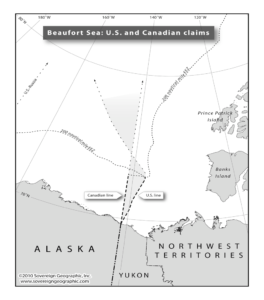

La source initiale du différend remonte au libellé du traité anglo-russe de 1825, rédigé en français, entre la Russie et la Grande-Bretagne. Ces droits issus du traité ont ensuite été hérités par les États-Unis en 1867 et le Canada en 1880, respectivement de la Russie et de la Grande-Bretagne. Le Canada affirme que le traité délimite la frontière au méridien du 141e degré, tant sur terre que sur mer, tandis que les États-Unis prétendent qu’il s’agit simplement d’une frontière terrestre et que la délimitation normale de la frontière maritime s’applique au-delà de la côte. Ces différentes positions n’ont atteint leur paroxysme qu’en 1976, lorsque les États-Unis ont contesté la ligne de démarcation que le Canada utilisait pour délivrer des concessions pétrolières et gazières dans la mer de Beaufort.

Il y a cependant un curieux rebondissement dans cette affaire. Comme le souligne Michael Byers, professeur de droit maritime canadien, dans son livre International Law and the Arctic, si l’on adopte le principe d’équidistance – la position juridique privilégiée par les États-Unis – cela finit en fait par avantager le Canada après 200 milles marins. L’inverse est également vrai, la position canadienne – qui consiste à suivre la ligne du 141e méridien sur terre et en mer – finit par profiter aux États-Unis après 200 milles nautiques.

Bien que la zone contestée ait un potentiel de ressources, la réalité est que tout gisement, s’il est trouvé, a peu de chances d’être exploité même à moyen ou long terme. Étant donné les défis technologiques, les coûts élevés, les réglementations strictes, le manque d’infrastructures et les implications du récent Accord de Paris, les cartes sont empilées contre tout développement supplémentaire dans l’Arctique nord-américain. Cela atténue les coûts politiques du compromis pour les deux parties et ouvre la voie à un accord.

Une nouvelle opportunité

Les tentatives précédentes pour résoudre ce différend ont échoué. En 2010, Lawrence Canon, alors ministre canadien des Affaires étrangères, a publiquement invité le gouvernement américain à entamer des discussions pour résoudre le différend. Des négociations discrètes ont débuté à Ottawa avec la bénédiction de la secrétaire d’État de l’époque, Hillary Clinton, et une réunion de suivi était prévue à Washington l’année suivante. Ces discussions semblent toutefois s’être arrêtées après la défaite de Canon aux élections de 2011 et l’arrivée de John Baird au poste de ministre des Affaires étrangères.

Avec l’élection d’un nouveau gouvernement au Canada, le premier ministre Trudeau devrait inviter les États-Unis à rouvrir des négociations officielles sur la frontière de la mer de Beaufort. Le Premier ministre, qui a déjà rencontré le président Obama lors d’un événement largement médiatisé pour discuter de la coopération sur les questions environnementales dans l’Arctique, devrait s’appuyer sur cet élan et sur leur relation apparemment bonne.

À l’avenir, il est très peu probable que le BOEM américain délivre des licences pour la zone contestée ou que les entreprises soient prêtes à prendre le risque d’investir au milieu d’un différend. Preuve en est, le secrétaire d’État John Kerry a demandé que le département d’État soit consulté avant de procéder à toute vente en raison de la nature sensible de la question. Néanmoins, l’attention renouvelée sur le différend est une opportunité qui ne doit pas être gaspillée.

Après la résolution du différend sur la mer de Barents entre la Norvège et la Russie en 2010, c’est une chance pour le nouveau gouvernement canadien de résoudre l’un des rares différends frontaliers restants dans l’Arctique. Non seulement cela renforcerait l’image que l’Arctique est une région de coopération dominée par le respect du droit international, mais ce serait un moyen facile pour le tout nouveau Premier ministre canadien de marquer une victoire au début de son mandat, une plume diplomatique à son chapeau si vous voulez.